2019年9月10日是我国第35个教师节,今年教师节的主题是:庆祝新中国七十华诞,弘扬新时代尊师风尚。为了庆祝新中国成立70周年,落实习总书记在全国教育大会讲话上的精神,弘扬尊师重教传统,哲学系策划组织了“哲学系庆祝教师节”系列活动。本次活动分为“致敬吾师”、“传承师道”、“师生对谈”三部分。“致敬吾师”系列旨在通过对哲学系优秀老教师的采访,让师生们了解老一辈教师艰苦奋斗、扎实学术的优良传统;“传承师道”系列则旨在对哲学系优秀校友进行访谈,追踪他们离开哲学系后在各自岗位上的奋斗心路。“师生对谈”环节则邀请了哲学系现任优秀教师,与同学们一起探寻“教学”与“师道”。活动举办以来,哲学系师生反响良好,还得到不少已经毕业系友的肯定。

一、致敬吾师

1.九十记忆红色基因代代传——华东师范大学哲学系季甄馥教授采访记

2019年5月11日,哲学系志愿者有幸采访了中国哲学老教授季甄馥先生,在采访过程中,季先生为志愿者们讲述了自己如何与党结缘,在青年时期义务反顾加入中国共产党并默默从事“地下工作”。季先生回忆了在毕业后,来到哲学系工作,开始为“中国近代哲学史”的研究着手收集整理资料,和冯契先生一起收集了许多珍贵资料。在被调离上海的21年期间,季先生用沉默与坚定的研究学问之心回应着一切的苦难与疑惑,并于80年代左右出版多部著作,为中国近代哲学史的研究做出了巨大的贡献,并在退休之后继续从事瞿秋白的相关研究。

从季先生的口述中,我们看到,红色文化是中国共产党人在革命、建设、改革各个历史时期中锻造出的社会主义先进思想文化,红色基因以一种流淌于中国人血液中的方式向一代又一代的青年人不断传递。回忆往事,漫漫九十载人生路,季先生历经风霜与成功的喜悦,一路走来,始终不变的是他坚定的共产主义理想信念与求学问道的真挚之心。

2.把论文写在长三角的江河天地间——罗祖德教授与长三角一体化

2019年5月,哲学系志愿者有幸采访了罗祖德先生。罗先生讲述了自己如何率先提出长三角一体化的发展理念,自己为何致力于防灾减难的研究课题,以及自己对民工潮问题的认识。在罗先生看来,社会科学学者一定要面向社会,急国家之所急,跟着国家需要走,跟着民生需要走。当年研究长三角的一体化问题,是因为这个问题困扰了江浙沪的决策者和那么多企业和老百姓,这促使他深入研究和思考,最后提出了长江三角洲经济一体化的概念。他后来关注灾害问题、民工问题,也是如此,当时,随着经济快速增长,污染等灾害问题、民工治安管理等社会问题都比较突出,如果这些问题不予以重视,就必然会影响长三角的一体化进程。罗先生说,时间和精力是有限的,所谓的学术地位不重要,现在更迫切的社会问题出来了,我们就应该把精力投入到国家更需要的地方去。

在总结、回顾几十年的研究和工作经历时,罗祖德教授反复强调恩格斯“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”这个论断,不断告诫哲学系的后辈不能一味地埋首于纯理论的研究,一定要将哲学理论与国家改革发展的实际情况相结合,提高发现实际问题、分析实际问题和解决实际问题的能力,不断从当代发展实际中汲取营养。

3.一点浩然气坦荡真性情——赵修义教授采访录

2019年5月,哲学系志愿者有幸采访了赵修义先生。赵先生回忆了自己如何与哲学结缘,赵老讲了许多有意思的学生时代的故事,他讲述了自己如何接触到西方哲学思想,是如何和老师讨论思考教条主义的刻板,是如何在读书之余,接触社会百态,了解国家状况。他语重心长地说,除了所学的专业教育,更感谢大学教会他如何去阅读“社会”这本书。

谈及赵老的获奖文章《市场经济的伦理辩护问题》,这篇文章入选了中宣部第四届“五个一工程”,可以说在改革开放时期,为社会主义市场经济做了伦理辩护。赵老表示,之所以要做这项研究,完全是出于心中的一股气,他直言不讳,对于社会的问题一语中的——“经济繁荣,哲学贫困”。在赵老看来,虽然经济确实在发展,但是思想文化的空间却随着经济学成为“显学”而受到排挤,特别是哲学更是承受了偏见和嘲笑。在这情况下,赵老用自己的研究表露自己的心声:哲学依然有它的地位!

提起自己的教书生涯,赵老只认为自己“就是一名喜欢教书的教书匠”,他丝毫不提自己的成果和荣誉;反而兴致勃勃地说着与学生在一起的小故事,说这些才是他的快乐和价值所在。赵老说自己不喜欢用“培养”来形容对学生与后辈的帮助,他更愿意说他们所做的只是为年轻人创造条件。同行的梁世欣同学在访谈结束后,收到了赵老送的书,着实说明了这一点。同时赵老回忆了自己与其他老师都支持杨国荣老师从讲师破格直升教授的过程,哪怕这可能影响自己的升迁,他们依然全心全意支持杨老师,在他们心中的秤上,学术的发展和哲学系的荣誉才是更重的那端。

二、师道传承

1.邀请哲学系退休教授赵修义老师给新生做《哲学与我》系列讲座

2019年9月2日下午一点,华东师范大学哲学系系史教育系列讲座第一讲在闵行校区人文楼5403会议室举行。哲学系邀请到华东师范大学哲学系资深教授赵修义先生,为新生带来一场主题为“哲学与我”的讲座。讲座由哲学系学生联合会学术部部长袁传志主持,全体本、硕、博新生聆听了赵先生的讲座。

在讲座中,赵先生结合自身的经历,讲述了哲学学科从建国之后的建立到今天的的布局情况,以及华东师大哲学系的创办、发展、独立设系的历史,并与同学们分析了专业学习和和未来的职业选择之间的关系,他用“德、识、才、学”四个字寄语在座的本硕博新生。在讲座最后,赵先生以恩格斯书中的一段话作为结束语寄语,期望同学们在今后的学习中保持和发扬“理论兴趣”这一一脉相承的人文精神或哲学社会科学的职业精神。

2.邀请哲学系退休教授徐天芬老师给新生介绍我系科学哲学教研室前身自然辩证法研究所的历史

2019年9月6日上午9点,华东师范大学自然辩证法历史讲座在冯契学术陈列室举行。本次盛会由华东师范大学哲学系自然辩证法教研室发起,邀请到自然科学界各位前辈教授,其中最令人惊喜的是邀请到在我校执教六十年,已经九十一岁高龄的徐天芬老教授,徐老教授不辞辛苦特意到来为后辈们讲述自然辩证法的历史和自己执教六十年的心得经验,受到大家的热烈期盼。

徐天芬先生在会上做“华东师范大学自然辩证法暨自然科学史研究所的产生和发展历程“为题的主题报告。徐老先生从她自身学习工作的三个阶段,由小见大,由自身经历投射出自然辩证法在中国历史时期历经的三个改变。

第一阶段1971年到1980年由自然辩证法小组到加上研究科学史的自然辩证法研究所,一群怀抱着远大志向的有志同僚们共同书写的课本并上呈给毛主席受到表扬和重要指示。有《天体的来龙去脉》,《生物的生生不息》,和《人类的继往开来》等一系列科学丛书。第二阶段是上海成立自然辩证法经验交流会,各高校共同在沪商讨自然发展史,并提出以”人和自然的关系“为核心视角的研究方向,并编写出一系列成果丛书《教学疑难问题探讨》,并提出以上海为中心的长江三角洲经济区建设并提出改善环境方面合理化建议。第三阶段便是要求研究生参加校内外学术活动将理论与实践教学相结合,并让学生参与学术研讨会发表各类学术论文。

徐老的发言上承自然辩证法研究所悠久的历史,下启现当代自然科学通识教育各项实际教学工作,给各位与会人员带来了丰富启发。

3.传承母校精神,做有影响力的学问

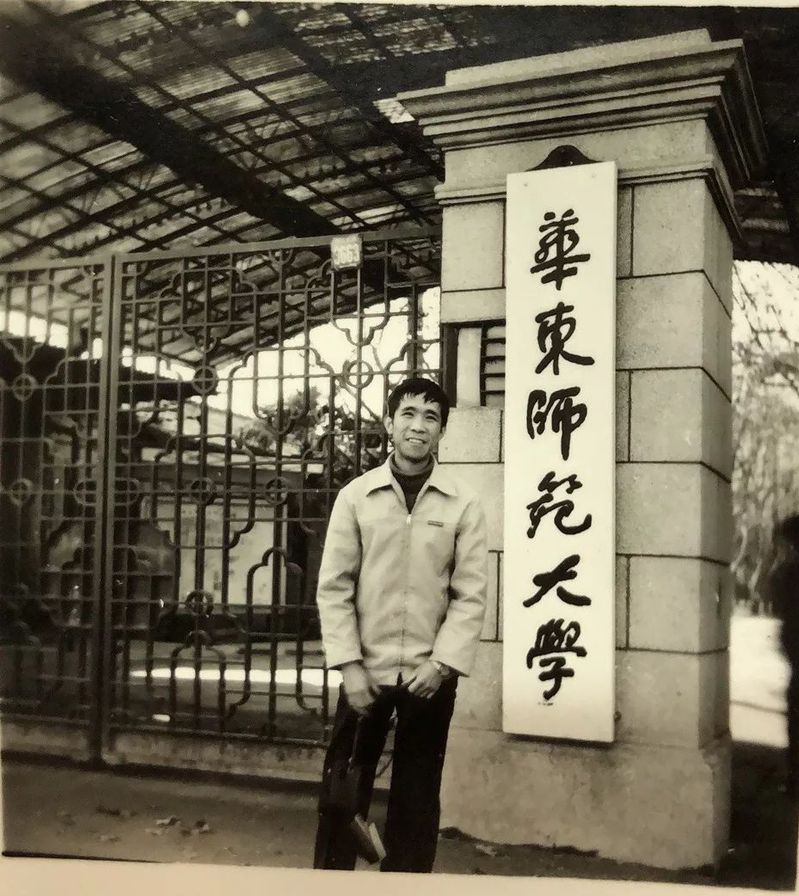

哲学系志愿者采访到了优秀校友钟书华老师,钟老师回忆了自己如何与华东师大结缘、如何与哲学系结缘的往事,回望三年读研时光,钟老师认为每一天都是激情饱满的学习,求知的兴奋让他们不知疲累,上课、阅读、讨论问题……在华东师大宽松自由的学习氛围中,钟老师得以根据个人研究方向和兴趣爱好,广泛阅读大量书籍:三年时间里,除了本专业的经典,经济学、语言学、法学、文学等方面的书他也广泛涉猎。即便一些书在当时读来似懂非懂,但也成为他知识储备的一部分,而这为他后来的科研工作打下宽广的学术基础,所以今天不论研究什么问题,只需要把握相关前沿知识,他便可很快上手。

对于刚工作的那段艰难时光,钟老师回忆,当年在师大求学时,朱新轩老师对他说“钟书华,你哪怕再难也一定要说出和别人不同的观点,即便是相反的观点也要说”,这让他明白做学问一定要强调创新:不论是在方法论上、还是在研究对象上。创新成为他几十年学术研究中一直凝聚在心的信念,使得他在研究领域的开拓中,“搞了很多第一次”。

回望学术生涯,钟书华说“自己所做工作的原始代码,是在华东师大写就的,今天的成果是这些程序的自动展开”。虽身处中部大省的工科院校,但他的学术主风格却沿袭自华东师大,以至于许多学者在与他交流后都觉得他不像湖北的学者,钟书华笑称自己是“海派学者的传人”。华东师大老师们那种关注国家级大问题的高瞻远瞩,面向世界汲取经验知识的宽广视野,立足国计民生来思考解决问题的家国情怀,潜移默化中影响了钟书华,所以这几十年来他每做一个选题都定要是国内领先的,这种气魄就是从老师们那里传承过来的。

钟书华老师坦言,自己面对生活的好心态,与学生时代所受的爱的教育很相关,在他看来大学发展需要认清自身定位、形成独特风格,并让这种风格在学生身上传承,而华东师大的“爱”及其灌注下校友们所展现的君子风度、淑女情怀是每年一度的校友聚会上钟书华的最深感受。作为华东师大湖北省校友会的荣誉会长,钟书华表示,亲情、乡情、师生校友情是任何人都不能忘怀的三种情感,每一个华师校友都抱有对母校的眷恋,这也是校友会工作得以开展的情感基础,所以只要学校有需要大家都会力所能及地提供帮助。

4.胡金兰:大学所学是我们安身立命之处

哲学系志愿者有幸采访到了优秀校友胡金兰老师,在采访中,胡老师回忆了自己忙碌充实的大学生活。在四年的大学学习中,胡金兰自认为自己虽不是最优秀的那位,但也是一个很勤奋用功的学生,上课时“坚守”在前排,课后泡图书馆、抢占晚自习室,此外,她还辅修了法学专业,在校园中不断汲取知识。这种从华师大保留下来的拼搏精神一直延续到工作生涯中。在没有系统性地学习过师范技能的前提下,胡老师仍然可以靠自己在大学所学的专业知识成功通过广东省实验中学面试。

这十年里,从初中教到高中,胡老师将一批又一批学生送到他们理想的高校,她自己也在实践中学会了很多师范类的知识与技巧。即使忙碌于教书与管理工作之间,胡老师也没有停止学习。直至现在,她依然把学习放在重要的位置。采访当天,胡老师一个人在办公室修改她的学术论文,为评定“更高一级”职称做准备。在此之前,她已经是华南师范大学兼职硕士导师、华南师范大学硕士的实习导师和广东第二师范学院兼职副教授。

纵观自己的工作经历,胡老师认为大学锻炼的许多可贵的能力,在工作生涯得到了充分的调动,为自己获得了很多突破自我不断进步的机会。比如进行反思的习惯就是大学学习的宝贵结晶、当年熬过了一整套逻辑学学习,使自己的思维能力也变得比其他人更加强悍。

因为对学习、思考的热爱,胡老师以“非师范生”的身份,以在师大锻炼的各种能力为跳板,在教育界添上了自己的一笔色彩。也因为如此,胡老师对师大思想氛围之自由感到十分怀念,这份自由给了她展翅高飞的力量。

“致敬吾师”、“传承师道”系列活动受到了哲学系师生的一致好评。通过这次活动,哲学系上下一方面重温了“扎根学术、尊师重道”的传统,另一方面对哲学系师生在今后生活中如何治学提供了指导,同时校友们为我校建设“双一流”高校提供的宝贵建议为之后哲学系各项工作的开展提供了参考。相信在之后的校园生活中,哲学系上下师生将继续秉持尊师、求实的范风气,锤炼个人品格,致力哲学系建设,并为我校双一流建设贡献自己的力量!