一、哲学系“四史”学习教育系列讲座——改革开放以来的中国科学技术发展

2020年9月18日上午9点,华东师范大学哲学系线上线下同步开展第四场“四史”学习教育宣讲活动。华东师范大学校友、现任华中科技大学公共管理学院钟书华教授作题为“改革开放以来的中国科学技术发展”的主题讲座。哲学系2020级新生、师生党员、专任教师、发展对象、党章学习小组成员聆听了本场讲座,讲座由哲学系党委副书记武娟老师主持。

钟书华教授带领大家从“改革开放与中国科学技术”、“中国科学技术取得的重大成就”、“中国科学技术对社会发展的支撑引领”、“中国科学技术发展的成功经验”四个方面对改革开放以来的中国科学技术发展进行了回顾。

钟书华教授首先介绍了改革开放与中国科学技术发展之间的紧密联系。1978年中国实施了改革开放政策,钟教授通过一段小故事动情地讲道:“自然界的春天到了,科学界的春天也到了。” 钟教授指出,改革开放以来,中国政府制定了科教兴国、人才强国、建设创新型国家、创新驱动发展等一系列科学技术战略,将中国科学技术引入快速发展轨道。通过科学技术面向经济建设、科学技术“走出去”和“引进来”、建设科技园区,发展高新技术产业、建设市场导向的技术创新体系和服务体系、科学技术举国体制,不断深化科技体制改革,扩大对外科技交流,明确了科学技术方向,激发了科技人员积极性,增强了国家创新系统活力。特别是科学技术“走出去”和“引进来”。由于我国科技与国外有一定差距,20世纪80年代初,中国开始鼓励海外留学,学习发达国家先进的科学技术,当时的大学也经常邀请专家到国内开展讲座,带来国际科学技术的新信息。一方面是学习国外先进技术,另一方面,我们国家也积极实行科技举国体制,发挥我们“集中资源办大事”的制度优势。实践也证明,科技举国体制对中国实施重大科学技术特别有效。

接着,钟教授自豪地向同学们介绍了我们国家改革开放以来,科学技术获得了较大跨越,各个方面都呈现出了受到国际公认的重大成果。不仅在科学论文、专利申请上成果丰硕,我国更是有一些重大成果举世瞩目。如我国在量子科学、铁基超导、暗物质粒子探测卫星、CIPS干细胞等基础研究等领域取得重大突破,屠呦呦研究员获得诺贝尔科学奖,这些都是我们国家科技发展的一个标志,表明我国科学也可以问鼎。我国的科技发展渐渐从“跟跑者”变成“并跑者”,甚至在一些领域成为“领跑者”。取得了5G、量子实验卫星、世界最大单口径射电望远镜“天眼、稳态磁约束聚变、人类脑图谱、全球超级计算机、高铁等一批世界领先的重大成果。

钟教授详细介绍了我国科技发展与社会发展的一个双向作用,科技不仅在社会和国家政策的支持下快速发展,反过来,科技对社会发展也同样起着支撑引领作用。首先,钟教授从我们身边的小事谈起,如越来越准确的天气预报、丰富精彩的科技馆,这都让我们切身地感受到科技创新带来的专业服务。其次,钟教授谈到科技创新对产业结构的优化作用。从某种意义上来说,我国产业结构的升级都是来源于科技发展。比如我国现在发展得红红火火的高铁产业,这都完全依托于科技的快速发展。钟教授还指出,“中国制造”正在升级为“中国创造”。这正是科技创新提供发展新动能的体现,例如我国大数据、云计算应用的不断深化,以5G为代表的新一代信息技术走向实用,正在催生出一大批高新技术企业。这也是科技给我们新时代发展带来的强大支撑。

最后,钟书华教授强调道:改革开放以来,我国科学技术发展的最重要经验是:“有定力、有目标、有举措”。“有定力”就是我们国家始终坚定不移地重视科学技术;“有目标”就是我们始终有着科学技术服务于国家现代化的鲜明目标指向;“有举措”就是我们国家始终在不断深化改革,扩大开放。改革开放的实践表明,正是改革解除了对科学技术的体制机制束缚,开放让中国融入了科技全球化大潮,二者叠加共同推进中国科学技术。

钟教授向同学们寄语,虽然我们目前已经取得了一些成绩,但我们国家仍然是一个发展中国家,只是科技大国,不是科技强国。我们国家科学技术的未来还需要今天的青年人、还需要诸位同学们不忘初心,勇当科技发展的“侦察兵”,不断为我们国家的科学发展添砖加瓦。

讲座结束之后,与会人员分享了本次讲座收获与感悟。

二、勿忘壮士,铭记英雄——华师大哲学系师生参观上海四行仓库抗战纪念馆

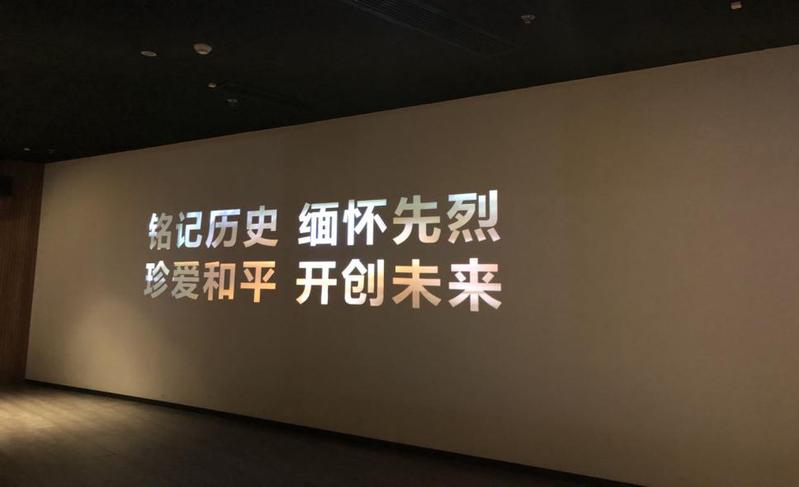

“一座仓库,因为英雄的坚守,而成为民族永恒的丰碑。一场战斗,因为先辈的热血,而成为民族永远的记忆。山河重整,精神永存”这是四行仓库抗战纪念馆结语的内容;也是中国抗日战争过程中无法忘却的历史;更是对抛头颅、撒热血的革命先烈最诚挚的纪念。

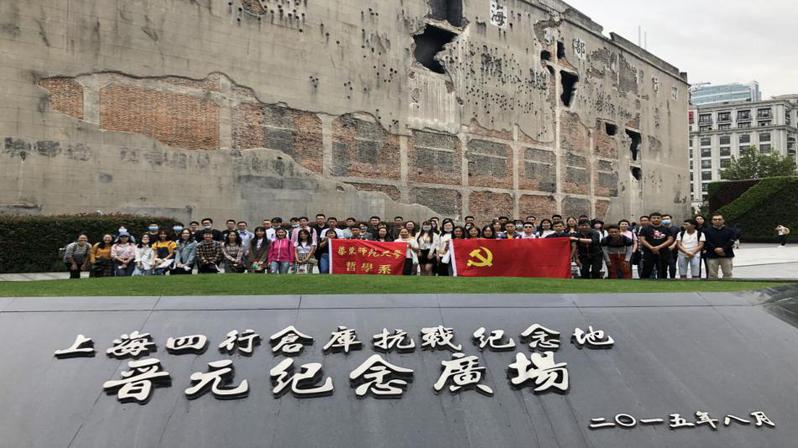

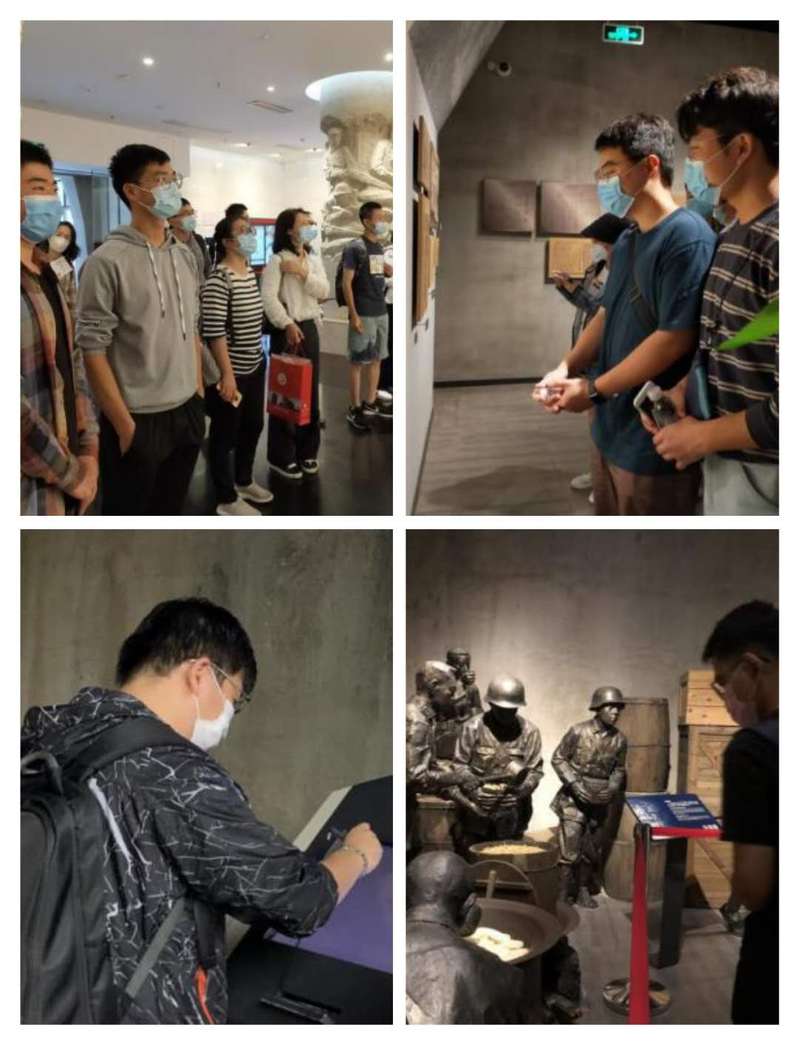

为了铭记历史,为了缅怀先烈,2020年9月23日下午12:30,华东师范大学哲学系20级研究生新生、系师生党员以及发展对象在系团委书记、研究生辅导员陈霞和系专职组织员王晓红两位老师的带领下,乘车前往上海四行仓库抗战纪念馆参观学习。在赴纪念馆途中,同学们不忘学习,在线参观了“我们众志成城”上海防控新冠肺炎疫情主题展览,学习了习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的重要讲话,并相互分享学习心得。14:00左右,全体师生共同抵达目的地。展馆外,四行仓库似乎仍旧保留了当年的模样,弹痕密布的墙壁是对那段峥嵘岁月的诠释,时刻提醒着我们勿忘国难,谨记历史。

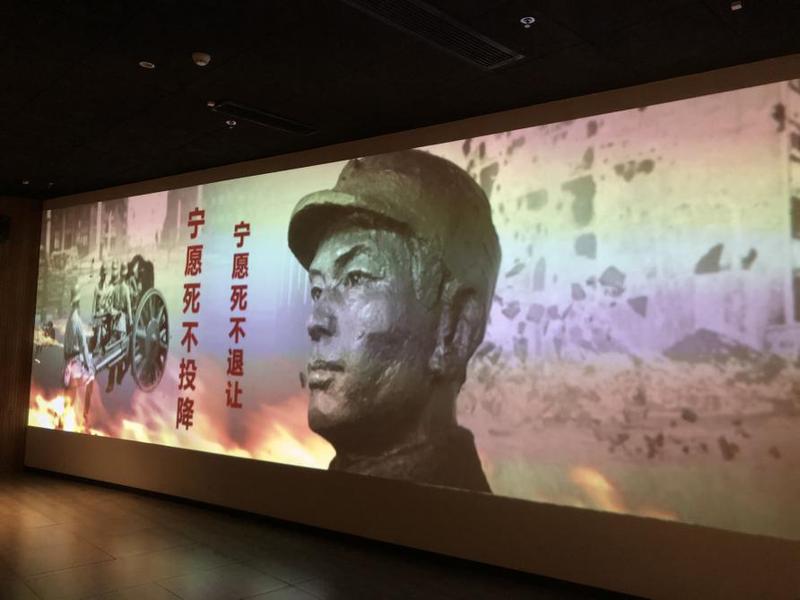

纪念馆的陈列内容共分为“血鏖淞沪”、“坚守四行”、“孤军抗争”、“不朽丰碑”四部分,秉承“尊重历史,真实反映”的理念,展示了八一三淞沪抗战中谢晋元将军率领的“八百壮士”英勇抗战,死守家园的感人事迹。八一三淞沪会战是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争中第一场大规模战役,这场战役对于中国人民统一战线、同仇敌忾共御外敌起到了关键的推动作用;而战役中谢晋元将军率领八百壮士坚守四行仓库的战斗不仅打击了日军侵略者的嚣张气焰,更是凸显了中国军人的钢铁意志和保家卫国的决心;极大地鼓舞了人民坚持斗争、持续抗战的信念。这八百名壮士,是一批值得我们后人敬仰的真英雄。

在整个参观过程中,哲学系师生通过陈列展览的照片、报刊与实物,了解了四行仓库保卫战的激烈战斗过程;通过雕塑与沙盘的还原,近距离感受先烈保家卫国、视死如归的牺牲精神与英雄气概。当了解到一名士兵为了阻止敌人进入仓库而怀抱手榴弹从空中跃下,与敌人同归于尽时,师生们无不动容。当知悉忠肝义胆、战功赫赫的谢晋元将军最终未能继续报国夙愿而死于汉奸之手时,同学和老师均感到悲愤难平。诚如陈乔见老师所评价的,“八百勇士、忠勇义烈、正气浩然。”正是他们以血肉之躯铸就中华儿女不屈之魂;正是他们以实际行动唤起人民斗争的意识;正是他们牺牲了自己换来祖国的和平与昌盛!

我们很幸运,因为从过去直到现在,我们始终被最勇敢的人所保护着;正因为如此,我们也要用我们的方式“保护”那些最勇敢的人的炽热之心。牢记历史,传承精神,无愧英魂,守护和平。相信吾辈定能延续烈士梦想,为祖国强大而奋斗,为山河无恙而拼搏!