教职员工上百名,学生只有38名。这是我们华东师大历史系1970年12月首届工农兵大学生入学时的情况。

我们38位学生分别来自上海、黑龙江、新疆、内蒙、云南、贵州、安徽、江西、浙江、江苏,分别是回乡青年、知识青年、年轻工人、中小学教师、解放军战士、兵团战士。我们中间有国庆观礼代表,省、地(市)、县级优秀知青代表、回乡青年中的“三好社员”和农村基层干部,部队和兵团“五好战士”。大学停办了好几年,同学们好不容易跨进大学门,大家的求知欲望非常强烈。

我们的老师们,都是非常优秀的教师,他们中间不仅有著名的教授和有知名的中年学者,还有一大批年轻有为的青年教师,不少年轻教师后来成为了国内外著名历史学家。老师们好几年没有机会上讲台,现在有了给学生讲课的机会,他们传道授业的欲望非常强烈。

在那个特殊的年代,两个非常强烈的欲望交织在一起,铸就了“前无古人、后无来者”的最特殊最亲密最真诚的师生深情。

一句“狗屁文章”,恩师责任担当

记得是入校不久,我们历史系的青年教师钱洪和黄丽镛指导我写纪念巴黎公社一百周年的文章,为外宣杂志提供稿件。两位恩师让我先看一部分资料,然后写初稿。说实话,我写文章时信心满满,然而黄丽镛老师看了我写的文章,半开玩笑半认真地说:“唉,你写的是什么狗屁文章?”虽然知道黄老师爱开玩笑,但这句话却说得我很不服气,因为我入学前是新疆建设兵团后勤部政治部宣传科的通讯干事,先后在《新疆日报》和《军垦战报》发过多篇文章,有篇文章经新华分社处理后在《人民日报》和《解放军报》发表。黄老师这么看不起我的文章,当面不好顶,但心里却说那就看看你们的文章到底有多好。很快,钱老师和黄老师的文章写出来了,我一看惊呆了,他们的文章写得那么好那么棒,选材那么精准,主题那么突出,文字那么精练,亮点那么抢眼球,跟他们的文章相比,我的文章真是“狗屁”。从此,我专心跟老师们学习,从他们那得来的知识让我受益终生。

恩师钱洪老师送给我的照片。那时学校与上海师院等多所大学合并,

学校改名为上海师大,所以钱老师落名“上海师大历史系”

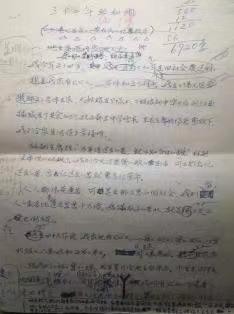

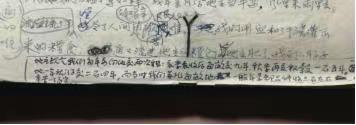

黄丽镛老师很有个性、为人直爽,批评学生经常不讲情面;大多数教师则比较注意方法,但山老师带我帮一位码头工人写“忆苦思甜”文章,我写这位老工人当年在农村上交地主租子的内容时,写的是“血汗流进了地主谷仓里”这句虚话。林老师改稿时把亩产和交租的数量都加上去了(见上面的照片),他和颜悦色却带着批评的口吻说:“写历史材料,一定要坚持用事实说话,关键的数据一定要写进去”。经过郑老师修改过的这篇文章,我至今保存完好,“用事实说话”成了我从事新闻工作的铁律。在教学上对大家要求同样严格。有次郑云山老师带我帮一位码头工人写“忆苦思甜”文章,我写这位老工人当年在农村上交地主租子的内容时,写的是“血汗流进了地主谷仓里”这句虚话。林老师改稿时把亩产和交租的数量都加上去了(见上面的照片),他和颜悦色却带着批评的口吻说:“写历史材料,一定要坚持用事实说话,关键的数据一定要写进去”。经过郑老师修改过的这篇文章,我至今保存完好,“用事实说话”成了我从事新闻工作的铁律。

我帮助上海港老工人写的家史,郑老师帮助我修改,上一张的

铅笔字和下端的粗体字,都是郑老师的笔迹。下一张为放大笔迹。

在郑老师的指导下,我写的这篇忆苦的文章被多家杂志采用。1972年夏,我们从学校设在苏北大丰的“五·七干校”参加劳动回上海路过江阴,住在江阴的一所中学,校园的阅报栏里的一张报纸就刊登了这篇由我代笔的码头工人的回忆文章。

黄丽镛老师的严厉,郑云山老师的循循善诱,正是老师们对我严格要求的缩影,反映了我们系老师们的责任和担当。邱建中同学注重理论研究,1971年10月初写了篇理论文章,贴张邮票寄给《文汇报》,27日《文汇报》理论版在上方突出位置上登刊了这篇文章。毕业后邱建中分配到江苏省委宣传部工作,退休前被省人事厅、省委宣传部授予全省宣传系统先进工作者称号。刘茂银同学在老师的指导下,撰写多篇历史研究文章,毕业后成为浙江日报高级编辑、《浙江共产党员》杂志总编辑,自己编著和与爱人万爱珍同学等人合编著《非常历史》等16本300多万字。来自内蒙古草原的宝音同学,在学校努力学习,毕业后分配到内蒙古自治区档案馆工作,获得研究员职称,主持国家清史纂修工程“清代呼伦贝尔副都统衙门档案”项目,获得国家级奖励。

“一徒多位师傅”,恩师手把手教

久违课堂的老师们教学的积极性很高,而只有我们38位学生,按比例算可谓“一徒多位师傅”,我们真有幸啊,著名学者往往一对一、手把手教我们。

当时给我们上课的有林举岱、郭圣铭等著名教授和一批年轻有为才华横溢的中青年教师。著名的年轻史学家谢天佑老师承担一个历史课题,系里专门安排达斡尔族女学生多玉芝跟班学习,谢老师让小多看资料,先让小多讲体会心得,他边听边记,然后指出应该如何整理资料,如何写文章。在谢老师的教导下,小多的学习进步非常明显。

跟老师们在一起,我们还从多种渠道学到知识。1972年初的一天,一个日本教师访问团来我们学校访问,三位研究中国魏晋南北朝历史的日本老师专门到我们系座谈,系里由魏晋南北朝研究专家简修炜老师出面接待,我作学生代表陪同。简老师跟这三位日本老师座谈了足足有两个小时,探讨一些历史问题。简修炜老师学术功底极强,后来成为国内著名的历史专家,担任过中国魏晋南北朝史学会副会长。座谈时对日本访问老师提出了好些学术问题,他对答如流。简老师回答了问题之后,反问了日本古代史的一个问题,具体什么内容记不清了,反正不是魏晋南北朝的历史,一下子把三位日本老师问住了。领头日本老师笑着说:“日本有一句俗话,‘愚蠢的专家’。我们只研究自己领域,反而没有研究自己国家的一些事情,真的是不好意思”。

毕业离校前三天,参加接待一个日本大学生访问团,中文系李海宝老师坐在后面的桌子上,我(右四)在向坐在右侧的日本大学生介绍情况。

在这次座谈会上,日本大学生表演节目。

(以上照片是学校摄影老师在我毕业前送给我的,遗憾的是我记不起这位年轻老师的姓名)

日本老师离开后,我发自内心地对简修炜老师说:“看到您将了日本专家一军,真佩服您”。他笑着说,作为一个历史研究工作者,知识要广博,才能触类旁通,才能看问题更深更高更透更远。

在学校期间老师常到我们的寝室里聊天指导,桂遵义老师住在学校教师宿舍,没有像住在学生宿舍老师那样来寝室方便,但桂老师也是一位常客,有次,他建议我多背唐词宋词,说着不禁背起张元干的一首词,如果没有记错的话,背的是“贺新郎·送胡邦衡待制赴州”,因为我有他背到“举大白,听金缕”时,两手做出了举酒杯的印象。背完后他说:“文史从不分家,学好历史必须要打好文学底子”。

一家饭店调查,恩师言传身教

根据毛主席关于文科要以“社会为工厂”的指示,我们华东师大历史系73届毕业实践是到上海的几个饮食业饭店调查,可以写店史,也可以写成调查报告,作为毕业论文。

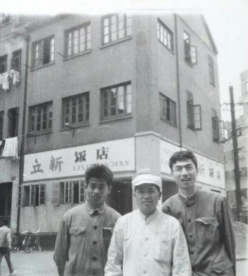

我和邱永明同学是跟着林炯如老师写“功德林”的店史。在我们正式调查前,林炯如老师就把“功课”做足了,他先在学校跟我们讲了“功德林”的店史。到“功德林”后,他安排我们参加劳动,他说要写出好的调查报告,必须要跟采访对象打成一片。我们便天天穿上白大褂就跟工人们一起上班。店里的技术活可不能让我们插手,只能干些洗菜、洗盘子、擦桌椅、端菜这类的小活。林老师要我们在劳动休息的时候,主动跟工人师傅们聊聊,可以加深感情,也可以请他们讲讲往事。经过一段零星采访之后,林老师请店里负责人赵师傅专门请几位老工人抽时间跟我们讲店史,前后开过两三次座谈会。

社会调查时,邱永明(左)和我与“立新”(功德林)饭店负责人赵师傅的合影。

(照片好像是林炯如老师帮我们拍摄)

在此基础上,林炯如老师教我们如何结合材料,如何突出重点。在林老师的指导下,邱永明和我分别写了两篇调查报告,通过林老师的言传身教,我们都学会到了调查报告的方法,我后来从事新闻工作后,更感到林老师教搞调查“套路”太好了。在湖南日报工作多年,我坚持到现场采访,绝不搞“客里空”,我曾下到乡镇企业小煤窑矿井的最深处,多次观看外科大型手术,采访杂交水稻有时跟袁隆平院士一起下田,在2009年湖南日报庆祝成立60周年的纪念专栏上,袁隆平院士发表文章“我的朋友‘小谭’”,有段就回忆了我赤脚下田采访他的情景。

照片左为1984年9月,作者(左)在安江农校采访袁隆平院士,右立者为广西农学院李教授,他是来帮袁老师校正专著的。

林炯如老师言传身教的影响,邱永明比我更受益,毕业后他几乎每年都登门向林老师求教指导,接受林老师的教诲,可以说接受了林老师的终生教育。邱永明留校后先后编写了《中国监察制度史》《中国封建监察制度运作研究》《中国古代监察制度史》《中国古代职官考核制度史》多本专著,先后发表论文100多篇,两项科研成果获省部级奖,承担主持国家社科基金和上海发改会等20多项课题;兼任上海市监察学会副会长,中国人才学研究人才学专业委员会副理事长等学术职务,2017年和2020年入选中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜。

邱永明取得如此卓越的成就,努力勤奋是基础,是内因;老师们的教育则是条件,是外因。邱永明常爱说的一句话就是“恩师难忘”,他对林炯如等老师的对他的关心爱护言传身教非常感恩!

我们快毕业时对上海饮食著名餐馆调查,是在校社会活动的“压台戏”。在学校两年九个月的时间,我们在上港三区、国棉九厂、上棉二十二厂调查研究,在江南造船厂和沪东造船厂观看过万吨巨轮下水,在上钢三厂听总工程师介绍我国钢铁生产的状况,闵行区参观了全国第一台万吨水压机,在江苏太仓洪泾公社见到了著名的学习毛主席著名积极分子顾阿桃和沈玉英,在金山卫海边听当地渔民控诉日本鬼子的暴行,在江阴渡江烈士纪念碑前听老农民讲悲壮的故事……这些活动的主要策划和组织者是系领导虞宝堂老师,敬爱的虞老师,我们真心地谢谢您,您组织的这些社会调查活动,改革了传统的板书教学方式,培养了学生调查研究能力以及分析问题、解决问题的能力,培养了学生爱国主义情怀,让我们开阔了眼界,增强了责任意识,学到了很多在课堂上学不到的活知识,学会了调查研究分析问题和撰写调查报告的方法。这些社会活动跟老师们的课堂教学一样,让我们受益终生!

一张困难申请,恩师深情关怀

1970年底,我们工农兵学员刚刚入校,就进行了一次从上海到安徽广德的长途拉练。拉练途中,学校多次和当地群众联欢,我们班的 彝族分支阿细族回乡知青李国文每次都要穿着民族服装上台唱歌:“西山哟,林密哟,深又升,比不上毛主席的恩情深……赛罗里赛,赛罗里赛”。李国文唱的歌朗朗上口,加配有“赛罗里赛”这句阿细风味的伴歌,很快同学们都学会了这首歌,先是成为了我们的系歌,全系老师和学生一起唱,很快成了校歌,全校各个系的师生们也唱个不停,李国文一下子成了全校的“山歌明星”。

李国文来自云南弥勒县一个贫困山村,生活比较困难,但却在学校里得到老师和同学们的关怀。2010年,李国文寄给我了他的自传书《山娃之路》,书中有同学关怀他的回忆,特别提到他们一组的组长刘茂银像亲哥哥一样关心他,带到他校办工厂打工赚钱,带他回自己家乡浙江金华市兰溪县甘溪镇的家乡去玩……

《山娃之路》之中也有老师们关心他的回忆:毕业时,口袋里只有五角钱,写信给父母要点钱回家,可家里没有钱寄给来,“我只找班主任反映情况,系领导很同情我,让我写了一份申请,补给我50元……”

书中的班主任和系领导都没有写出姓名。收到书两三年后,我们的好同学李国文不幸去世了,无法了解当年是哪位领导批了他的困难申请报告。估计讲的班主任应该是我们的辅导员蒋景源老师,系领导应该是总支书记常玉老师和分管教学的虞宝棠老师。

一张困难申请的往事,是系里老师们关心同学的缩影,那时老师和同学们的关心极好。在我们入校野营拉练中,我们就跟老师天天吃住在一起,开始建立深厚的友情。记得我一次不知吃坏了什么又呕又泄,分管学生工作的洪波老师和工宣传队领导张舜华师傅立即给我送上病号面。正式上课后,我们和老师的关系越来越融洽,学生到老师家坐客是常事,尽管当时物资不丰富,但老师们都会给我们端上水果和糖果。

有次,我们的辅导员申月望老师专门请了我们几位同学到他家包馄饨,申老师知道我不吃肉,专门给我包了鸡蛋馅。大概是1972年底,申老师调到妻子所在城市,好多老师来给他送行,我们班的同学个个到场相送,申老师望着大家热泪盈眶。

我们毕业的时候,老师们对我们依依不舍,有的还到火车站上去送我们。我记得离校那天,郭圣铭教授到校门口为我送行,他紧紧地拉着我的手,眼里闪动着泪光,我的眼泪一下子就涌出来了。留校任教的邱永明同学告诉我:“多个老师对我说过,在那个年代,我们与你们学生一起到工厂、农村搞社会调查,同吃、同住、同学习、同劳动,师生关系很融洽,感情深厚……”

我们离开学校后,老师和学生们相互挂牵,不少外地学生回到上海,就会看望我们的恩师。老师们出差外地,都会看望我们。恩师桂遵义教授乌鲁木齐出差看望了新疆日报伊犁记者站长、主任记者、蒙古族同学巴德巴依尔。巴德巴依尔向桂老师汇报了自己的成绩:23篇作品获得自治区新疆好新闻,8篇获得全国五省区好新闻,获新疆维吾尔自治区人民政府“好新闻专业奖”,新疆维吾尔自治区成立30周年新闻宣传成绩显著奖。桂老师听了非常高兴。

巴德巴依尔在家中向桂遵义教授汇报工作成绩。(照片巴德巴依尔提供)

上个世纪九十年代初,桂老师在长沙出差曾经到我家做客,两人亲切交谈了好长时间,直到很晚我才依依舍地送桂老师回到下榻的湖南宾馆。在在我的印象里,到长沙看望过我的老师不下十余位,他们是恩师常玉、钱洪、林炯如、王家范、王彦坦、郑云山……

一份成绩报告,恩师为之自豪

2016年10月我们历史系第二次同学聚会在华东师大附近的商务酒店会议室举行,23位同学和11位老师团聚一起共话当年。这次聚会的核心是敬师,当新疆日报伊犁记者站长巴德巴依尔同学把哈达献给当年的系总支书记常玉老师时,不少同学和老师不禁热泪盈眶。

2008年10月,我们历史系第一次聚会时与老师们的合影(刘茂银同学拍摄)

2016年10月,我们历史系第二次聚会时与老师们的合影。(黄丽镛老师拍摄)

在这次聚会上,邱永明同学向老师们介绍了同学们毕业后在各单位的工作情况。1973年,我们华东师大文科首批工农兵大学生毕业时,邱永明成为我们班唯一留校的学生,留校后他继续得到老师们的关心爱护和培养,多方面取得骄人的成绩。邱永明在努力搞好本职工作的同时,和他的爱人朱莲华同学一起经联络各地的同学,他俩在雷于芳、马佩仙等同学的配合下,联络上系里所有同学,做到了“一个也没有少”。正因为邱永明了解同学们的情况,他的汇报内容非常充实,同学们都说这是献给老师的 “一份合格的成绩单”,老师们都为同学们取得的成绩而感到自豪和骄傲。

邱永明同学向老师们报告成绩的灵感来自2008年10月同学们的第一次聚会。那次由邱永明、朱莲华和浙江日报高级编辑刘茂银同学和他的爱人万爱珍同学,在严红等上海同学们的协助下,组织了第一次同学聚会上,有25同学和15位老师参加。在同学“一徒多师傅”的那个特殊年代,师生建立了非常深厚的感情,老师们自然会很想知道曾与自己朝夕相处的学生们的情况。老师们的深情,深深地打动了邱永明同学,开始认真了解同学们毕业后的工作生活情况,所以能在第二次同学聚会上能向老师交了一份“合格的成绩单”。

经邱永明、雷于芳同学参加了策划、2018年8月,我们的老班长郭秀芬同学全家组织第三次聚会,15位同学和部分同学的爱人参加了包头聚会。2021年7月16日,江西同学黄春娇同学和女儿及多位朋友操劳组织了聚会,13位同学和爱人亲属相聚江西,在南昌、井冈山进行了十余天的红色旅游。这两次聚会虽然没有老师到场,但不忘师恩仍是聚会的主题之一。在江西团聚的第一天,邱永明同学专门介绍了同学们毕业后的情况:12位同学一直工作在教育第一线,忠诚党的教育事业,获得省(区)、市各种优秀教师荣誉称号,多人担任了中学校长。17个同学从事教育、科研、新闻等领域工作,获高级职称16人,其中正高2人。21位同学从事机关企事业党政工作,其中处县级以上14人,现在已全部退休,“平安着路”。多位获得国家级、省部级荣誉,多位同学著书立说,获得各种社会科学类研究成果。

邱永明兴奋地说:“今年10月16日,是我们母校70周年校庆,欢迎大家到时候回到学校,让我们用各自取得的成绩,向母校交一份合格的成绩单”。很遗憾,由于疫情的原因,大家没有回校参加70周年校庆活动,但邱永明通过网络传媒向老师们报告了我们的成绩。

同学和亲属们相聚在井冈山

我们的第二、三、四次同学聚会,邱建中同学拍摄了很多照片,编辑制作出精美的相册,不仅赠送给参加聚会的同学和老师,还赠送给没有参加活动的老师和同学。当邱永明把内蒙聚会相册送给在病床上的王斯德教授时,生命垂危的王老师用手指着每一位同学的照片,轻声念着同学们的名字,询问同学们的近况,邱永明含泪一一作了介绍,王老师脸上露出欣慰的笑容……

当我们第四次聚会的照片传给老师们面前时,老师们不仅为我们取得的成绩而自豪,同时为我们成功取得四次聚会而高兴。担任过上海大学常务副校长的林炯如教授说,能把所有同学都找到,真是了不起,如果没有邱永明同学这些年来的坚持,是很难创造这个奇迹!当年系领导虞宝棠老师:“你们这一届来自全国各地,素质很高。先后举行四次同学会,在(学校)历史系是没有的”。历史系原党总支书记常玉老师:“你们这一届毕业时,分配到全国各地,快五十年了,再集中开同学会,不容易,说明你们同学之间,情感很深,也很团结”。

我们同学的四次聚会,同样也是我们献给敬爱的老师们的一份成绩单!

作者:谭毅挺

所在单位:湖南日报

在校时间:1970年12月至1973年8月(首批工农兵大学生,七三届毕业生)